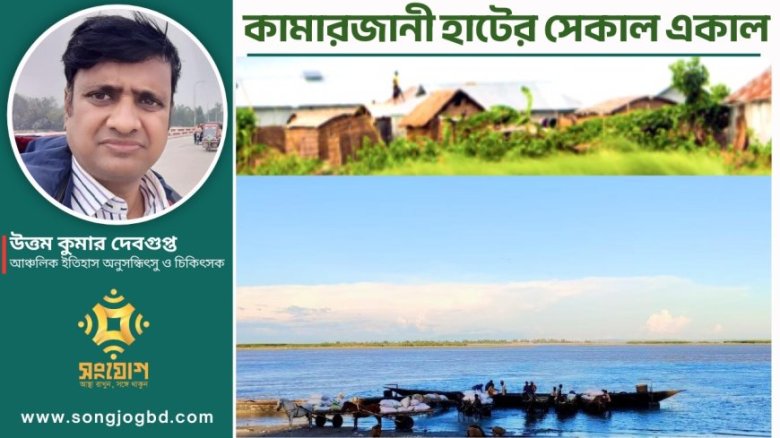

কামারজানী হাটের সেকাল একাল

উত্তম কুমার দেবগুপ্ত: নদ নদীর দেশ বাংলাদেশ। সুদূর অতীতে উজান থেকে বয়ে আসা পলি জমে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই বদ্বীপ গড়ে উঠেছে। এদেশের মানুষের জীবনযাপন, যোগাযোগ, উৎপাদন সবকিছুতাই নদীর উপর নির্ভরশীল। গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে ১৬ কিমি উত্তর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের কোল ঘেষে গড়ে উঠেছে জেলার অন্যতম প্রাচীন কামারজানী হাট। এই হাট কত পুরোনো তার লিখিত কোনো ইতিহাস

পাওয়া যায় না। তবে হাটটির প্রাচীনত্ব নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা নেই। রেনেলের মানচিত্রে এই অঞ্চলকে জলাভ‚মি দেখালেও এখানে মানুষের বসতির ইতিহাস বহু আগের। ১৭৮৭ সালের বড়মাত্রার ভ‚মিকম্প এবং তিস্তার মহাপ্লাবনে ব্রহ্মপুত্রের নতুন গতিপথ সৃষ্টির সময় এ অঞ্চলের ভ‚প্রকৃতি এবং বসতি কেমন ছিলো সেই তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তবে জানা যায়, বর্তমান জেলা শহর গোড়াপত্তনের বহু আগেই হাটটির অস্তিত্ব ছিল। এমন তথ্য পাওয়া যায় কামারজানী এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমূল্য সাহার (৮০) সঙ্গে সম্প্রতি এক সরেজমিন আলাপচারিতায়। বর্তমানে তিনি কামারজানী হাটে পারিবারিক ব্যবসা কাপড়ের দোকানে বসেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, “ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে এই হাটে এসেছিলাম। হাটে আমার বাবার এই ব্যবসা ছিল, এমনকি ঠাকুরদাদা বা তারও অনেক আগে থেকে তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই হাটে ব্যবসা করছেন।” কামারজানী হাটের পূর্বেকার স্থান ১৯৫৭ সালে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় যা পুরাতন কামারজানী নামে পরিচিত। এখানে বাস করতো বেশ কয়েক ঘর দক্ষ কামার। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন খাল নদী পার

হয়ে কামারদের নিকট আসতো তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বানাতে। সেখান থেকেই এই হাটটির নামকরণ কামারজানী হয়েছে। তবে ‘ধানে ধূলা, কোষ্টায় (পাট) পানি তার নাম কামারজানী’ এই ছড়াটি লোকের মুখে মুখে আজো শোনা যায়। অবশ্য এই ছড়াটিতে ব্যবসার সঙ্গে অনৈতিকতার যোগ ফুটে উঠেছে।

পুরাতন কামারজানীর অবস্থান ছিলো বর্তমান হাটটি থেকে ২ থেকে ২.৫ কিমি পুবে। এখানে ছিলো উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহতম নদীবন্দর। একসময় এই বন্দর ব্যবহার করে নদীপথে আসাম, কলকাতার সঙ্গে স্টিমারে পণ্য আদান প্রদান হতো। নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ, পণ্য পরিবহনে স্বল্প খরচের সুবিধার কারণে ব্রহ্মপুত্রের ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছিলো কামারজানী হাট। আশেপাশে তেমন কোনো বড় হাট না থাকায় পণ্য কেনা বেচার জন্য এই হাটটি ছিলো এই অঞ্চলের মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল। এই হাটে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য ছিলো মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীদের। মাড়োয়ারিরা ছিলো জাত ব্যবসায়ী। রাজস্থানের মাড়োয়ার ও শেকাওয়াতি থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্য তাঁরা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই কয়েকজন এই অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিলো।

মাড়োয়ারিরা ছিলো মূলত পাট ব্যবসায়ী। এছড়া ধান, গম, সরিষা ও অন্যান্য ব্যবসাও করত। তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতির কথা এখনো লোকের মুখে শোনা যায়। অমূল্য সাহার মতে, কামারজানী হাটে স্থানীয় ব্যবসায়ী ছিল, তবে মাড়োয়ারিদের ব্যবসা ছিল অনেক বড়। তাঁদের ব্যবসার জন্য এক একটি গুদাম ঘর আয়তনে এমন বিশাল ছিল যে তা ৩/৪ টি ফুটবল মাঠের সমান। ১৯৫৭ সালে নদী ভাঙ্গনের পর মাড়োয়ারিরা ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে নিয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। অবশ্য সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলেও অনেকে এখান থেকে চলে গেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কয়েকজন ছিলো প্রভাবশালী, বাকিরা ক্ষুদ্র।

১৯৫৭ সালে নদী ভাঙ্গনের পর হাটটি কোথায় বসবে এ নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে দ্ব›দ্ব শুরু হয়। একপক্ষ মকরের ভিটায় হাটটি বসার চেষ্টা করে, অপরপক্ষ নাপিতের ভিটায়। শেষ পর্যন্ত নাপিতের ভিটায় হাটটি স্থানান্তরিত হয়। পরপর কয়েকবার নদী ভাঙ্গনের ফলে হাটের জায়গা সংকুচিত হতে থাকে। দুই একর জায়গা নিয়ে হাটটি অদ্যাবধি টিকে আছে। ’৯০-এর দশক পর্যন্ত কামারজানী হাট থেকে ছোট-বড় নৌকায় লক্ষ লক্ষ মণ ধান যেতো ঢাকা, মানিকগঞ্জ সহ দেশের মধ্যদক্ষিণ অঞ্চলে। ওইসব অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা যাদেরকে ব্যাপারী বলা হতো। ব্যাপারীরা ধান কিনতে আসতো শীতের শুরুতেই। স্থানীয় ব্যবসায়ী যাদেরকে মহাজন বলা হয় তাদের প্রতিষ্ঠানে ব্যাপারীরা উঠতো। মহাজনরা কমিশনের ভিত্তিতে ধান কিনে দিতো ব্যাপারীদের। গরু-মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ধান আসতো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। বিশেষ করে নলডাাঙা, ধর্মপুর, শোভাগঞ্জ, সীচা পাঁচপীর, বেলকা, লক্ষীপুর থেকে ধান আসতো এই হাটে। ধান কৃষক ছাড়াও নিয়ে আসতো ফড়িয়ারা। এত পরিমাণ ধান আসতো যে প্রায় সময় গরুর গাড়ির জট লেগে থাকতো এই হাটে। তখন এত বাড়িঘর ছিলো না। দূর থেকে হাটের গমগম শব্দ শোনা যেতো। পুরো শীত মৌসুম ধানের ব্যবসা চলতো পুরোদমে।

ধানের ব্যবসা স্তিমিত হলে শুরু হতো পাটের সিজন। ব্যবসায়ীরা স্থানীয় হাট হতে কৃষক ও ফড়িয়াদের নিকট থেকে পাট সংগ্রহ করতো। এছাড়াও আশেপাশের হাট, চরের হাট যেমন, শোভাগঞ্জ, মীরগঞ্জ, ফুলছড়ি, রৌমারী, রাজীবপুর, চিলমারীর জোড়গাছ ও ফুলছড়ি হাট থেকে পাট সংগ্রহ করতো। সেই পাট নৌকাযোগে পাঠাতো নারায়ণগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুটমিলের অন্যতম পাটের যোগানদাতা ছিলো কামারজানী হাট। এছাড়াও সরকারিভাবে ছিলো পাট ক্রয়কেন্দ্র যা বিজিএমসি নামে পরিচিত।ধান, পাট ছাড়াও সরিষা, বাদাম, কালাই, গমসহ বিভিন্ন রবিশস্যের ব্যবসা চলত বছর জুড়েই।

শুক্র ও সোমবার হাটবার। বাকি দিনগুলো সকাল সন্ধ্যায় এখানে বাজার বসে। স্থানীয় মানুষজন হাট বার ছাড়াও বাজারের দিনগুলোতে প্রয়োজনীয় পণ্য কেনাবেচা করে। মুদি দোকান ছাড়াও হোটেল, কাপড়, জুয়েলারি, কসমেটিকস্, লোহালক্কর, কামারশালা, ঔষধের দোকান প্রায় সারাদিনই খোলা থাকে। নির্দিষ্ট পণ্য কেনা-বেচার জন্য হাটে জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন গরুহাটি, ছাগল হাটি, মাছ হাটি, আনাজ হাটি, দুধ হাটি, বাঁশহাটি, ধানুয়া হাটি, পাট হাটি, মুরগিহাটি প্রভৃতি। স্থানীয় মানুষ ছাড়াও চরের মানুষ নৌকা করে হাটে আসে তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে। এছাড়াও চরে উৎপাদিত পণ্য নৌকা বোঝাই করে হাটে নিয়ে আসে বিক্রি করার জন্য।

শিক্ষা সচেতন ব্যবসায়ীদের সহায়তায় কামারজানী মার্চেন্টস্ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে। বিদ্যালয়টি জেলার পুরাতন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নারীশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কামারজানী বালিকা বিদ্যালয়। রয়েছে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি ছেলেদের জন্য, অন্যটি মেয়েদের। এছাড়াও সম্পতিক সময়ে বেশ কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। কামারজানী মার্চেন্টস্ উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছিলো পাকবাহিনীর ক্যাম্প। এখান থেকেই আশপাশের এলাকা বিশেষ করে বেলকা, লালচামার, পাঁচপীর সীচা, রায়দাশবাড়ী টহল দিতো পাক আর্মি এবং স্থানীয় রাজকারবৃন্দ। বিভিন্ন এলাকা থেকে নারীদের ধরে এনে বিদ্যালয়ের সাইন্স বিল্ডিং এ বন্দি রেখে নির্যাতন চালাতো। বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বাঁশঝাড় ছিলো পাক বাহিনীর বধ্যভ‚মি। তাগড়া তাগড়া জোয়ান ছেলেদের ধরে এনে এখানেই মেরে ফেলতো। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বপার ছিলো মুক্তএলাকা। মুক্ত এলাকা থেকে এপারে এসে মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতো। এলাকায় বেশ কয়েকটি গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত গণহত্যার বিষয়টি ডকুমেন্টেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জেলার অন্যতম বধ্যভ‚মি কামারজানীতে থাকলেও স্মৃতিস্তম্ভ নেই। যার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

একসময় কামারজানী হাটে প্রতিবছর পালা করে যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হতো। বিশেষ করে শীতকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নামকরা যাত্রাদলগুলো আসতো। কখনো স্থানীয় অভিনয় শিল্পীদের সাহায্যে যাত্রাপালা, নাটক অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়াও স্থানীয় শিল্পীদের সহায়তায় হরহামেশাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। কামারজানী পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ক্লাব এখানকার সবচেয়ে পুরাতন সংগঠন। পরবর্তীতে কামারজানী সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী নামে একটি সংগঠন সক্রিয় ছিলো। তবে এখন দুটি সংগঠনই মৃতপ্রায়। খেলাধুলার ক্ষেত্রে একসময় বড় প্রতিযোগিতার আসর প্রতিবছরই হতো। এখন মাঠের অভাবে সেটাও সংকুচিত হয়েছে। তবে যুবকরা প্রতি ঈদেই মিনি ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, মিনি ফুটবলের আসর আয়োজন করে থাকে।

সড়কপথের উন্নয়ন, নাব্যতার সংকট, নৌকাডুবি, ডাকাতি প্রভৃতি কারণে হাটটির আগের জৌলুশ হারাতে থাকে। এছাড়াও আশেপাশে অনেকগুলো ছোট বড় হাট সৃষ্টি হওয়ায় কামারজানী হাটের উপর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে। তার উপর কয়েকবার নদী ভাঙ্গনের ফলে হাটটি সংকুচিত হতে থাকে। হাটটির পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তরের অনেক মানুষ নদী ভাঙ্গনের ফলে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। একমাত্র রাষ্ট্রয়াত্ব সোনালী ব্যাংক দাড়িয়াপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের আগেরকার সেই দাপট অনেকটাই ম্রিয়মান।

চরে ভুট্টার আবাদ প্রসারের ফলে কামারজানী হাটে নতুন ব্যবসার দিগন্ত খুলে যায়। বর্তমানে দেশের ভুট্টাবাজারের অন্যতম বড় যোগানদাতা কামারজানী হাট। ইকবাল হোসেন নামে কামারজানী হাটের একজন ভুট্টা ব্যবসায়ী জানান, “মৌসুমে প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০টি ট্রাকে করে ভুট্টা চালান হয় বিভিন্নফিডস মিলে।” পাটের ব্যবসার আগের সেই দাপট না থাকলেও কামারজানী এই অঞ্চলের এখনো পাটের বড় মোকাম। হাটটির বর্তমান বার্ষিক ডাক চব্বিশ লক্ষ টাকা, ঘাটের ডাক চুরাশি লক্ষ টাকা। নতুন নতুন ব্যবসা যুক্ত হবার কারণে হাটটি আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সড়কপথের উন্নয়ন, আশেপাশের এলাকাগুলোর সঙ্গে পাকাসড়ক সংযোগ, নদীর নাব্যতা সংকটের সমাধান, নৌপথে পণ্য আদান প্রদান নিরাপদ ও সহজীকরণ, বিশেষকরে টোল সহনীয় পর্যায়ে আনতে পারলে কামারজানী হাট তার হারানো অবয়ব এবং গৌরব খানিকটা ফিরে পাবে।

লেখক: আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু; চিকিৎসক, কামারজানী ইউনিয়ন সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গাইবান্ধা।